一、行业需求激增背后的选择难题

2025年全球智能语音市场规模预计突破320亿美元,国内85%的金融、电商企业已将智能外呼系统纳入标准配置。面对市场上数百家宣称拥有NLP技术的服务商,企业决策者常陷入三大困惑:如何辨别真伪AI技术?怎样评估系统的实战稳定性?哪些服务商真正具备行业场景化落地能力?

二、筛选服务商的五大黄金准则

1. 技术底层架构决定服务上限

头部智能外呼机器人公司普遍采用混合架构,将规则引擎与深度学习结合。需重点考察语音识别准确率(测试环境需达97%以上)、意图识别准确度(应超过92%)及方言支持能力。以智齿科技为例,其自主研发的噪声抑制算法可将通话清晰度提升40%,这在物流行业户外作业场景中尤为关键。

2. 系统稳定性堪比数字基础设施

某教育机构曾因某服务商系统崩溃导致单日损失37万潜在客户。优质服务商应提供全年99.99%的可用性保障,并通过三级容灾机制(本地+异地+云端)确保业务连续性。建议在测试阶段模拟2000并发呼叫压力测试,观察响应延迟是否低于800ms。

3. 行业合规性决定合作安全性

2024年修订的《个人信息保护法》对通话频次、时段、内容均有严格规定。选择持有《增值电信业务经营许可证》且通过ISO27001认证的服务商至关重要。例如医疗行业的外呼系统必须内置HIPAA合规模块,自动过滤敏感词并生成可追溯的沟通日志。

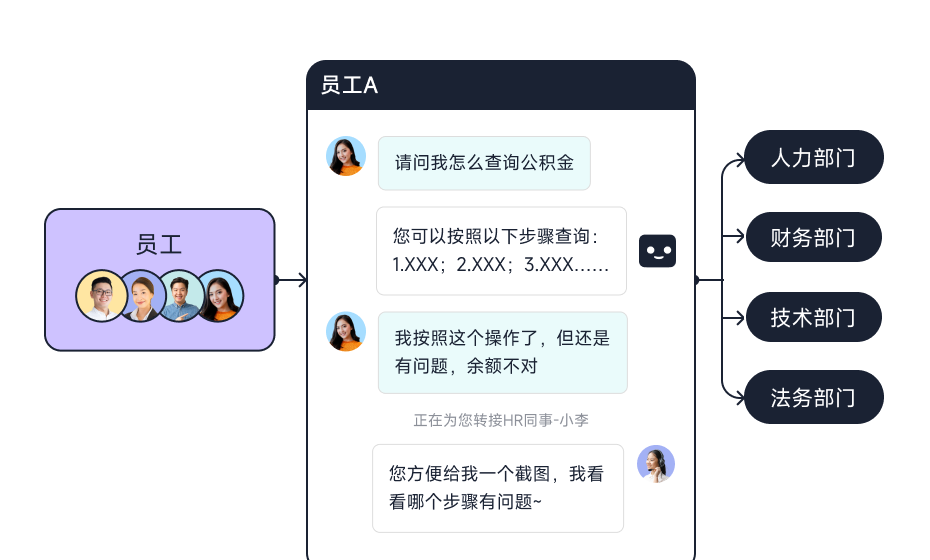

4. 场景化服务能力验证真实水平

要求服务商提供同行业标杆案例的完整解决方案文档,特别注意其是否具备场景分流(如投诉处理与营销外呼的智能切换)、情绪感知(实时监测客户语气变化)等进阶功能。某零售企业通过部署智能质检模块,使违规话术识别效率提升300%。

5. 性价比评估需穿透表面报价

除每通呼叫成本外,应计算隐性成本:系统对接周期(超过5个工作日需警惕)、定制开发费用占比(建议控制在总投入15%以内)、运维响应速度(故障处理需在30分钟内启动)。某制造业客户通过选择支持API深度集成的服务商,将CRM系统对接时间缩短至72小时。

三、行业应用场景拆解

- 医疗领域:某三甲医院部署智能随访系统后,术后康复指导覆盖率从62%提升至98%,系统自动识别32种常见问题并关联电子病历生成个性化建议。

- 教育行业:某在线教育平台通过情绪识别技术,将高意向客户筛选准确率提升至89%,坐席人均产能增加5.8倍。

四、未来技术演进方向

Gartner预测到2026年,70%的外呼系统将集成生成式AI。建议关注服务商在以下方面的技术储备:跨模态交互能力(语音+图文混合沟通)、实时话术优化(基于对话流动态调整策略)、知识图谱应用(行业专属数据库建设)。

五、决策实施路线图

建议企业分三阶段推进:先开展为期2周的POC测试(重点验证意图识别准确率与系统稳定性),随后进行3个月的小规模试运行(样本量不少于5万通),最终通过ROI计算模型(需包含客户转化率、人力节省量、投诉率变化等12项指标)确定长期合作方。

核心价值重申:选择智能外呼机器人公司本质是选择战略合作伙伴。只有同时具备扎实的技术底座、成熟的行业经验、完善的合规体系的服务商,才能帮助企业在外呼转化率(当前行业均值18.7%)、客户满意度(优质系统可提升23个百分点)等关键指标上实现突破性增长。建议每季度对系统进行KPI复审,持续优化人机协同策略。

推荐阅读: